【backstage of ひなたフェス/第六話】学生と創るフェスの力。宮崎大学・土屋有准教授が明らかにした地域×エンタメの可能性

2019年、けやき坂46から日向坂46へと改名したアイドルグループと、「日本のひなた宮崎県」。「ひなた」のフレーズでつながる両者の関係は、テレビ番組「日向坂で会いましょう」のロケをきっかけにスタートした。そして2024年、日向坂46初の野外フェス「ひなたフェス2024」がひなた宮崎県総合運動公園で開催され、大成功に。フェスの1か月前に発生した日向灘の地震や令和6年台風第10号などの被害もあり、県内経済が落ち込んでいた中で地域経済の再生を図っていく大きな後押しとなった。

開催から約一年が経ち、フェスがもたらした経済効果や地域社会への影響が明らかになってきた今、成功を支えた知られざる舞台裏に迫ることに。連載「backstage of ひなたフェス」では、陰で尽力した関係者へのインタビューを通じて、各取り組みのカギを探っていく。今回は、宮崎大学地域資源創成学部の准教授・土屋有准さんに話を聞いた。

<backstage of ひなたフェス>わたしが考える「成功のタネ」

宮崎大学地域資源創成学部 土屋有准教授「可能性・行動・データ」

■ひなたフェスに感じた3つのチャンス

「いつか、日向坂46が宮崎に来たらいいですね」

2020年、MRTラジオで自分の番組を持っていた土屋さんは、相方の山崎直人アナウンサーと同番組内で、こう口にした。生粋の「おひさま」(日向坂46のファンの総称)である山崎アナの影響を受け、番組では日向坂46の楽曲を度々紹介していた。番組を通じて日向坂46と宮崎県の親和性を感じながらも、当時はまさかそれが現実になるとは思わなかったという。

しかし、後に仕掛け人となる関係者から「日向坂46が宮崎に来るかもしれない」という情報を得た。その時、土屋さんの頭に浮かんだのは以下3つの大きなチャンスだった。

1)宮崎の若者がエンタメを考えられる機会になる

2)ひなたフェスの運営に大学生が関わることで、学びやキャリアに繋がる

3)宮崎県にとって、フェスの経済効果の可能性を調査する機会になる

「このようなチャンスはそう無いと思い、大学として関わる意義があると思った」と土屋さん。こうして、土屋さんはフェスの運営や調査、教育的な関わりに名乗りを上げた。

■学生と創るエンタメ

もともと音楽フェスが好きだという土屋さん。宮崎で開催されるフェスに毎年参加する中で感じていたのは、「県外から宮崎のフェスに来る人は多いのに、宮崎の若者にその魅力が届いていない」という課題だった。宮崎でのフェスの可能性を高校生・大学生にもっと伝えるために、学生たちが当事者としてひなたフェスに関われる場を設けたいと考えた。

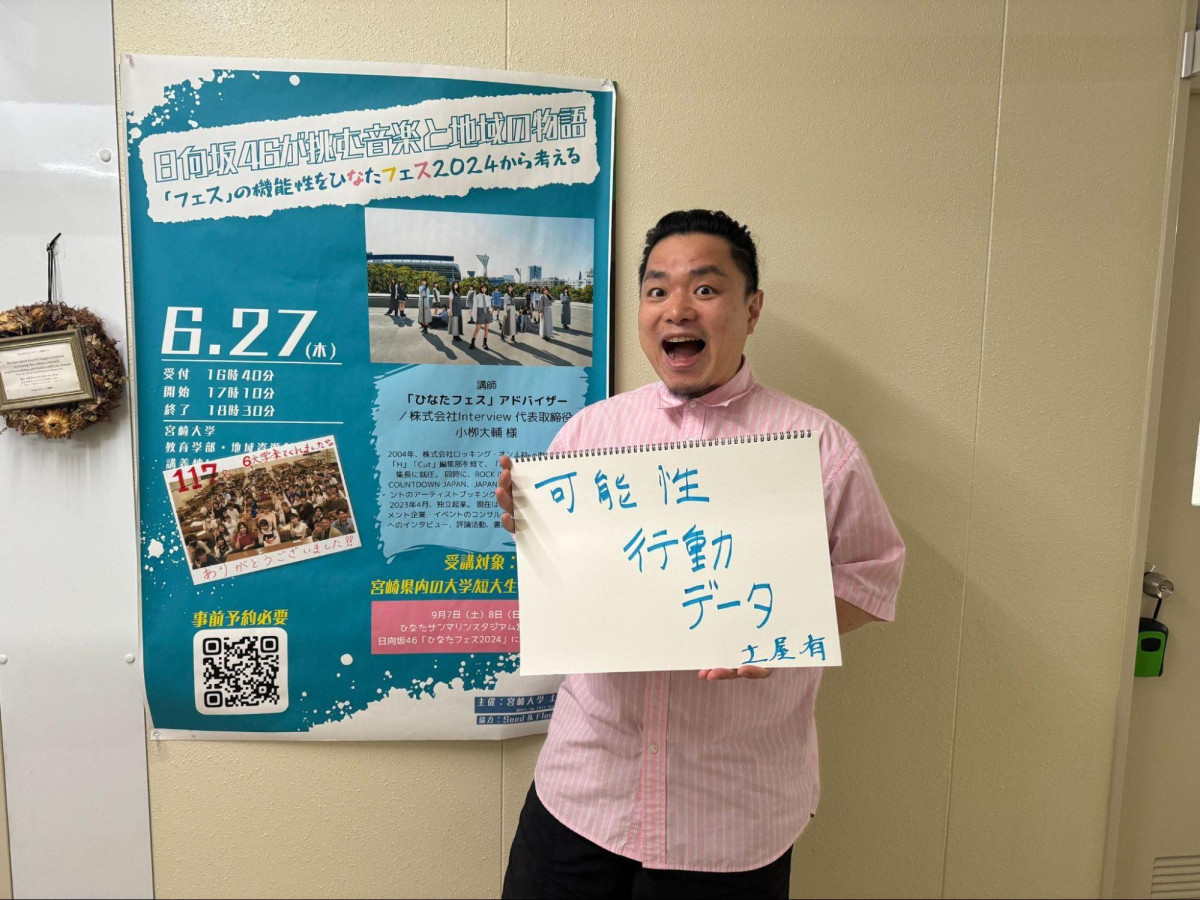

そのための取り組みとして実施したのが、2024年6月27日に開催した土屋ゼミ企画の特別講義。「日向坂46が挑む、音楽と地域の物語~『フェス』の機能性をひなたフェス2024から考える~」というタイトルのもと、ゲスト講師にひなたフェスアドバイザーの小柳大輔さんを迎え、フェスの意義や運営の視点を学んだ。宮崎大学の学生だけでなく、県内外6大学からも申し込みが集まり、多くの学生が参加した。

講義内では「フェスがメディアとして機能性をもっていること」「フェスにおいて

ゲスト講師・小柳さんへの学生たちによるウェルカムボード

講義の様子。(左から)小柳大輔さん、土屋有さん

土屋さんは「特別講義をきっかけに、学生の中での広がりが生まれたと思います。おひさまはもちろん、『宮崎×フェス/エンタメ』の可能性を感じている人たちに、この講義を届けることができたのも良かったです。『何らかの形で関わりたい』と思ってくれた学生の中には、ひなたフェス当日、ボランティアとして参加してくれた人もいました。特別講義が、学生たちにとってひなたフェスを自分ごととして捉えるきっかけになったのではないかと思います」と語る。

(参加した学生たちとの集合写真)

■エンタメが地域にもたらす経済効果

土屋さんの取り組みはこれにとどまらない。来場者及びスタッフを対象にアンケートを実施し、経済波及効果の測定を行った。宿泊日数や交通手段、ホテルや飲食費に費やした金額などを問うアンケートには、最終的に7,819人からの回答があった。

「最初はなかなか行政の理解を得ることができず、難しい調査になると覚悟しました。しかし結果として、多くの方にご協力をいただき、経済波及効果が約29億円に及ぶことを明らかにすることができました。また、このデータを

■可能性・行動・データが導く、宮崎のエンタメの未来

土屋さんは、ひなたフェスの成功の要因は「可能性・行動・データ」にあったと総括する。可能性を信じて動き出したことで、学生の学びや地域の変化、そしてデータをもとに行政に影響を与えることができたと振り返る。

「調査は経済効果を明らかにしただけでなく、学生が主体的にひなたフェスに関わるハブの役割も果たしたという点で、大きな価値があったと感じます。みんなが当事者意識をもって、フェスに向き合うきっかけを作れた。最近も大学のキャンパス内で、フェスのボランティアTシャツを普段着として着ている学生に遭遇しました。また、『宮崎大学日向坂46研究会』という非公認サークルが立ち上がるなど、ひなたフェスの余韻を感じる瞬間が多くあり、本当に嬉しいです」(土屋さん)

未来は行動を起こした先にしかない。土屋さんの目はすでに、ひなたフェスの先にある学生たちの新たな挑戦へと向いている。